今回は、指の切断術です。この手術は、指の先がj感染症を起こすなどして骨髄炎に波及したり、あるいは重度の外傷の治療を目的に行われます。また、大型犬などでは、指に腫瘍が発生することが知られていて、この適応となります。しかし、実際の臨床の現場では小型犬でも指先に腫瘍が多く発生してる感も否めません。次の症例はビションフリーゼで左前脚の指の末節付近に腫瘍ができました。その為、外科手術を行いました。次の動画は手術翌日の状態です。跛行を呈することなく、元気にしているのは嬉しい事ですね。

次の症例は凡そ10歳のミニチュアダックスフンドです。後肢の指の側面にできた腫瘍です。抗生物質を投薬していたが、どんどん大きくなってきた為、腫瘍切除を希望し来院されました。腫瘍の大きくなるスピードが速いため、直ぐに切除することになりました。次の写真が切除前の状態です。第3指の側面にできた腫瘍は第4指を外側に押し出しているのがわかります。

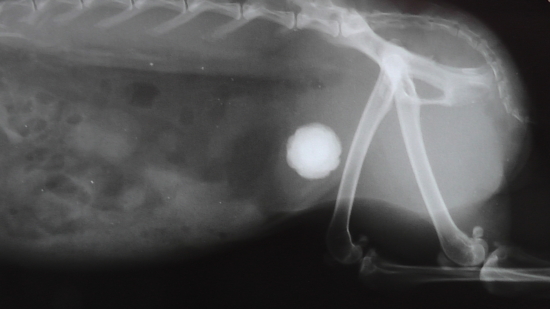

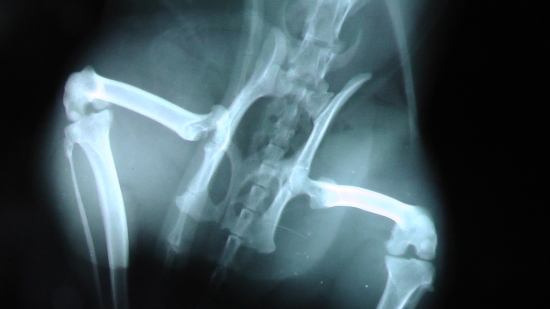

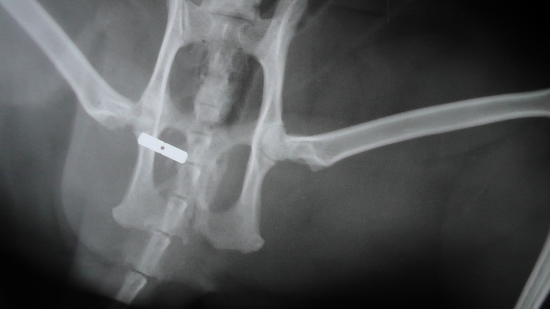

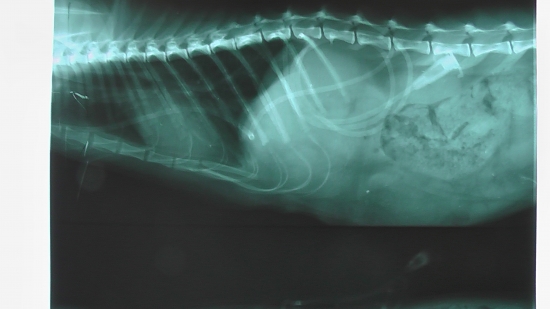

定法どおり、レントゲンにて胸部に転移像がないか?あるいは心臓肥大はないか?患部の指の骨に転移している像はないか?など一通り検査します。他にも血液検査などを行い、麻酔中や麻酔後に異常が起こる可能性は低いか?高いか?などを調べます。比較的異常がない事を確認して手術となります。次の写真が切除して抜糸後の写真です。第3指の基節骨以下から切除しています。

切除後は、足を持上げる素振りも見せませんでした。痛くないわけではありませんが、犬は体重の70%を前肢で支えていることもあり、後肢は前肢の断指術よりも影響は少ないのかもしれません。現在では毛も揃い、通常の生活をしています。

次の症例を見てみましょう。症例は、10歳メスのセッターです。主訴は、「1か月前に猫を追っかけた際に、指を切った後に化膿して治らない。」とのことでした。患部を診ると、著しく第四指が肥厚して化膿しているのが解ります。

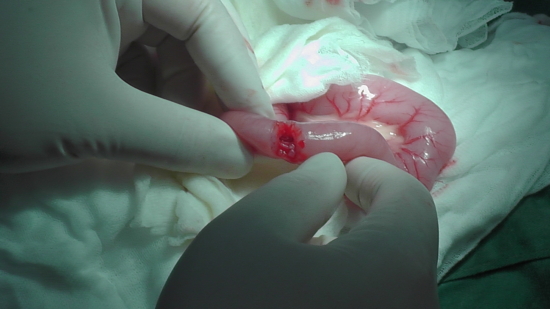

患部をレントゲン撮影してみると、基節骨の近位端から末節骨まで確認できず、さらに基節骨の近位端は骨髄炎を起していました。よって指の切断手術をすることになりました。ただし、大型犬のため腫瘍なども考慮して、種子骨や関節包もなるべく取除き、切除した組織を病理組織診断を依頼しました。著しく肥厚した指の切除は、肉球辺縁での縫合になり、皮膚に余裕はありませんでした。

次が手術翌日の状態です。1日中殆ど足を挙上していました。犬は、体重の7割を前肢で支えて、その負重は主に第3指と第4指にかかることが知られています。。今回は、第4指の切除なので心配な面もありました。

しかし、経過を追うごとに徐々に負重し始めました。 次の動画が抜糸をした術後7日後の歩行状態です。殆ど左右の差がないくらいにしっかり歩行しているのが解ります。

指の腫瘍

今回の症例は14歳のビーグル犬です。4カ月前から指が徐々に大きくなっていることに気付いていましたが、食欲も元気もあることから様子を見ていたようです。来院時には、指はかなり腫大して隣の指も少し腫大しているような状態でした。血液検査では、著しい変化はありませんでしたが、触診で膝下リンパ節が腫大していました。

手術は膝下リンパ節を切除することと、腫瘍を切除することを目的に行いました。腫瘍の切除はかなり大きく切除したため、表皮がすべて覆うことはできませんでした。次の動画が術後10日目の状態です。皮膚の欠損部分もありますが、順調に表皮が覆われて順調です。

切除後は、定法通り切除した腫瘍とリンパ節を病理検査に提出して、しっかり切除できているのか?リンパ節に転移していないか?診断は何なのか?を調べます。様々な条件をもとに手術後も抗癌剤が必要な場合には継続して行うことも必要かもしれません。