犬の十字靭帯は、大腿骨の遠位端と下腿骨の近位端をつないでいる靭帯で、膝関節腔内にあります。この靭帯の断裂は、膝に過度の緊張や負担がかかったりした場合に突然発症するケースが殆んどで来院されます。この靭帯が断裂すると膝関節が緩み、下腿骨が大腿骨より前方に移動して不安定な状態になります。 私の経験では、犬の犬種や体格には関係ない様に思われますが、比較的小型犬での発症を目にします。

この症例はトイプードルの9歳です。とても大切に育てられていますが、ちょっとしたきっかけで左後肢をびっこするようになりました。身体検査等で確認すると十字靭帯断裂であることがわかりました。次の動画は手術までの歩行状態で左後肢が殆ど負重していない事がわかります。

次の動画は手術後凡そ10日後の状態です。バンテージはしているものの、左後肢は地面に負重していることがわかります。もう少しで退院です。

次の症例は十字靭帯断裂を確定して手術しましたが、入院内では全く立ち上がりませんし、動きません。ただのんびりしているだけなので、術後の肢の状態が良いのか?悪いのか?判断が付きかねた症例です。あまりにも動かないので本日、確かめてみました。動画のように悪くないようです。

次の症例も4歳の避妊済み雌のチワワです。やはり急に痛がり、跛行を示して来院されました。検査をすると十字靭帯断裂の可能性が高いため、レントゲンにて確認して確定診断をしました。この動画は術後2日目の状態です。飼主さんにしか慣れていないので、私たちの前では全く動きませんが、ご覧の通り足は着地しているので問題ない様に思えます。引き続き経過観察をしながら入院をしています。

手術5日後もすると随分と余裕が出てきます。表情と態度が穏やかですね。

次の動画は手術8日後に抜糸が終了した状態です。随分と活動性と本来の性格が出てきますね。

次の症例はペキニーズの症例です。やはり跛行が1週間以上続いために来院されました。次の動画は手術後4日目の状態です。まだ不安定ながらも患肢(右後肢)は着地しています。この症例もバンテージにより患肢の負担軽減をする効果が得られます。

次の動画が術後11日目の状態です。バンテージを外した状態で歩行に馴らしています。

次の症例は12歳の柴犬の男の子です。ロープで遊んでいたら絡まり、キャンと鳴いた後から右後肢を挙上したままになり、来院されました。見ていてもかなり痛そうで、ほとんど右後肢が着地していませんね。

次の動画が手術して4日経過した時の状態です。右後肢にはバンテージで固定されています。足は少しづつですが、着地していますね。

次の動画が手術して10日経過した時の肢の状態です。なるべく安静に過ごしていますが、かなり痛みも低下しためか?凄く引っ張る力が強く、肢も随分安定した状態であることがわかります。もう少しで退院ですね。退院時にはバンテージもエリザベスカラーも外して退院です。

次の症例もシーズーの8歳の男の子です。やはり、跛行を示すことで来院しました。下の動画では、左後肢に負重できずに歩行していることが解ります。

身体検査とレントゲン検査にて十字靭帯断裂の診断がつけられ、手術になります。手術は、不安定な膝関節を安定するように行います。次の動画は手術1週間後の歩行状態です。随分と安定して歩行していますね。手術した左後肢にはバンテージ固定しています。時間が経つにつれより安定した歩行になります。

次の症例も比較的若いキャバリアの男の子です。何した訳でもないのですが、急に「キャン、キャン」と鳴いた後から右後肢をびっこを引くようになり来院されました。身体検査等で十字靭帯断裂を疑い、レントゲン検査で確認して手術になりました。次の動画は手術3日後の状態です。痛みに敏感なのか?手術翌日はじっとしていましたが、ようやく本来の調子に戻り食欲が出るようになりました。

次の動画は抜糸の時の状態です。傷口も良好です。

次の動画は、手術13日後で退院まじかの歩行状態です。あまり左右変わりませんね。包帯が巻いてある右足が患肢です。

次の症例は雄のマルチーズです。十字靭帯が切れることで、後肢は不安定になり跛行を示すことになります。下の動画は、手術前の歩行状態で、右後肢がぎこちない歩行になっているのが解ります。こ

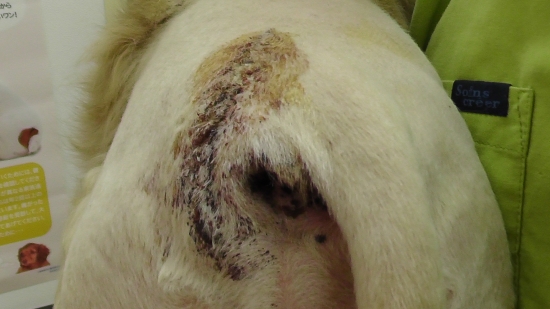

次の写真が手術翌日の写真です。少し痛々しいですが、痛みがなくなってくると手術前と異なりしっかりと負重します。2週間後の退院となります。