はじめに

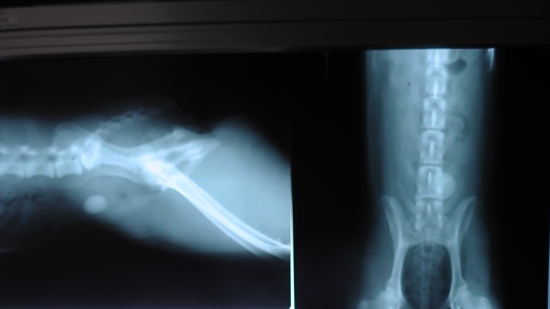

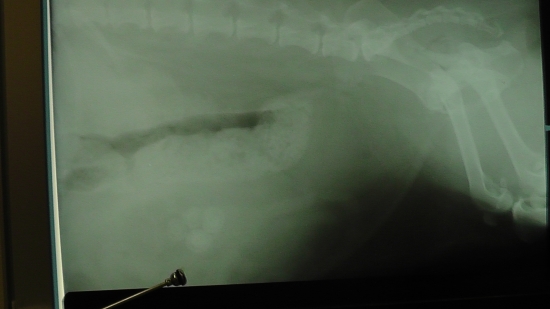

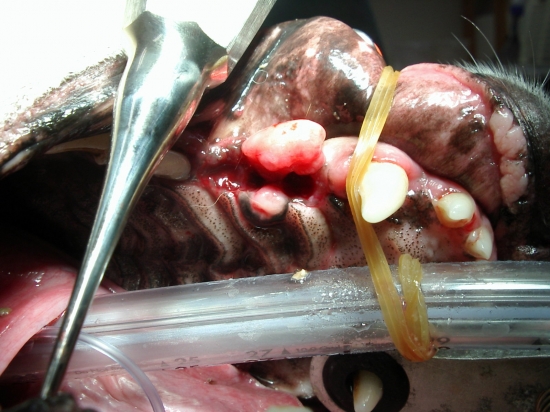

犬の椎間板ヘルニアは、殆どがミニチュアダックスフントです。意外と痛がるあるいは、歩くペースが遅いなどの低グレードの症状を主訴に来院するケースは少ない様に思われます。この様な症状の場合には、内服薬にて改善を待つことが多いと思われます。しかし、「歩けない、前足だけ動いてる。」などの症状の場合、内服薬での改善は可能性が低いので、手術になります。 手術は、背骨を一部削り脱出してしまった椎間板物質を取り除く作業になります。下の写真は取り除いた椎間板物質の写真です。

椎間板ヘルニアの発症は季節は圧倒的に冬に発症することが多いです。つまり、腰を痛がる、足を引きずるなど症状がでるのは、寒さが関連していると思われます。次の症例は、元旦に手術をして3日目の状態の動画です。徐々にですが、後肢に力が入っているようです。食欲もあり元気もあります。飼主様もご心配していると思われるので、状態をご報告させて頂きます。

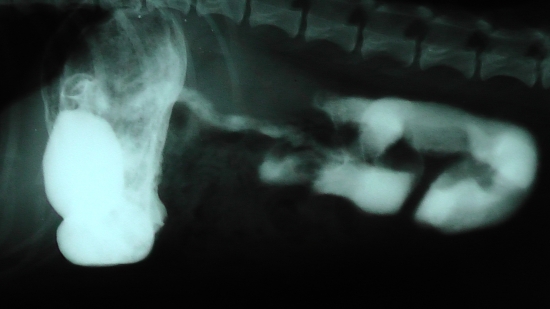

上の動画の症例はMRIにて椎間板物質が重度に逸脱しているのを確認してありました。次の写真はこの症例から採取した椎間板物質です。採取量が多いのが良くわかります。

次の動画は術後1週間目の状態です。撮影を始めると全く動かなくなるため解りにくいですが、両側の後足は随分としっかり力が入るようになっています。

手術は、複数の痛み止めなどを使用して全身麻酔をして行います。手術後に血液検査をして異常値がなく、覚醒もしっかりしていれば術後からご飯を与えています。次の動画は手術後に特に異常がなかったので、手術終了5時間後より食事を与えて完食した症例です。

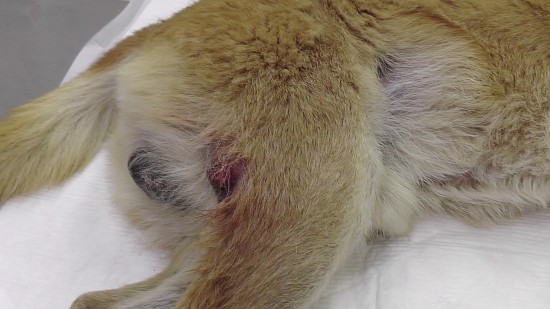

また、上の動画は術後2日目の様子ですが、尾を振り始めていたので少し改善の傾向が認められます。日を追うごとに尾の振り方は活発になっています。術後7日目になると抜糸となります。次の写真は抜糸時の写真です。概ね、問題ありませんでした。

また、本日少しの時間ですが、起立した状態を何度か確認しました。起立して2日目ですが、昨日より回数時間共に増えています。

次の動画は上の動画の翌日ですが、1日経過するだけでかなり力強く後肢は負重して起立しているのがわかります。

先程、椎間板ヘルニアで手術となる症例は圧倒的にミニチュアダックスフンドが多いと記載しましたが、次に多いのがフレンチブルドックではないでしょうか?この症例はフレンチブルドックで5歳です。椎間板ヘルニアの内科治療を行っていましたが、経過するにつれて悪化しているとのことで来院されました。神経学的検査をしてみると左の浅部痛覚の低下してましたが、両後肢の自律運動は残っていました。結果的に内科治療で改善が認められないことから手術する事になりました。手術する症例は事前にMRI撮影をして頂いています。どの場所にどのような状態で椎間板物質が逸脱しているのか?確認する為です。次の写真はこの症例で取り除かれた椎間板物質です。かなり量が多いことがわかります。

次の動画が術後1週間の様子です。動画を撮影し始めると動きが止まってしまい解りにくいですが、随分と両側後肢に力が入っているのが解ります。

次の動画は手術2日後の状態です。手術前に見られた後躯のフラツキは解消されています。また、手術した午後から起立していました。食欲もあり、今のところ元気いっぱいであるのが動画からも伝わると思います。

6日目ですが、本日抜糸を行いました。術創は奇麗でとくに問題ありません。明日はいよいよ退院ですね。リハビリも順調で、また大人しく過ごしています。

手術翌日から少しづつリハビリを開始していきます。下の写真は、リハビリをしている状態です。リハビリは夫々の症例に合った方法と時間で行っています。

上のリハビリをしている症例は、4歳のダックスフンドです。やはり、突然の起立困難、歩行困難、排尿困難で来院されました。手術2日目からリハビリを開始して、手術18日目から歩行可能となりました。この2日目から歩行可能までリハビリを担当してくれている看護師の細田君にはいつも感謝です。影の功労者です。お陰様で手術3か月後の動画です。

起立可能となるまでの日数について

椎間板ヘルニアの手術後、起立可能となるまでの日数は様々です。その要因となるのは手術前のグレード(重症度)やその経過日数によることが知られています。また、徐々に神経機能の回復を確認しながら起立可能となる症例もいれば、前触れもなくいきなり立ち上がる症例もいます。次の症例は手術の翌々日から起立し始めた症例です。

次の症例は手術翌日からふらつきながらも起立し始めた症例です。この動画は手術後3日目の状態です。かなり力強く足を踏ん張っているのがわかります。

次の症例はやはり翌日から起立し始めた症例です。この症例は起立不能でしたが、尾は振れる状態でした。手術ではきちんと椎間板物質が除去され、手術前のMRI検査でも脊髄神経に浮腫等の変化を認められませんでした。

起立可能となる手術後の日数は平均して18日後くらいと思われます。一方で、起立できない症例もいます。これはやはり、重症度が高く、手術まで経過時間の長い症例です。なかには手術半年後に起立可能となる犬もいることから、その様な場合には焦らずに粘り強くリハビリを繰返すことが重要であると考えています。

寒い冬には気を付けよう!

2019年は温暖化の影響からか?12月になっても例年より暖かい日が多い気がしています。椎間板ヘルニアは例年冬に多く発症する傾向にあります。なるべく暖かくして過ごされると良いと思います。ペットを一人で留守番させる機会が多い年末年始には、ちょっとした工夫が必要かもしれませんね。今年もあと僅か、この調子であれば年内ギリギリで退院できそうで良かったですね。

手術後の面会について

手術後の面会についてですが、当院では椎間板ヘルニアの手術後において退院するまでの間に面会をするケースはほとんどありません。入院のワンちゃんの様子を電話や来院でお伝えしたり、あるいは今回の症例の様にこのレポートを使って動画を見て頂いています。この症例は手術4日後の様子です。昨日来ていただいた時は、頑なに食事を取っていないことやまだ、起立していないことを伝えましたが、本日朝には下の動画の様に立ち上がっていました。また、少量でありますが、食事を食べていました。

次の症例は、手術後中々当院の食事を食べてくれない症例です。昨日、持って来て頂いたいつも食べているご飯は迷わず食べました。手術後3日目の状態です。本日、4日目には自力で出来なかった排尿を確認しました。改善傾向にあると考えています。

次の症例は手術2日後の状態です。ご飯を食べていないので、血液検査で肝臓や腎臓の数値に異常がないか?調べました。問題なかったので強制給餌をしました。嫌がらずに食べました。焦っても仕方がないので一つ一つ進めていきましょう!

相変わらず自分で食べてはくれませんが、随分と元気が出てきました。そしたら・・・いつの間にか起立しているではありませんか!6日目ですね。

次の症例も手術2日後の状態です。見た目は特に変化はありませんが、自力で排尿しているようです。食事はいつの間にか食べています。いつもの様に動画で状態を報告します!

手術後13日目で、やっと退院ですね。ご飯も昨日はよく食べていました。日を追うごとに神経機能も回復しているのがわかります。次の動画は本日の様子です。

手術後の回復傾向について

次の症例は、長時間の散歩の後に突然発症しました。飼主さんが見た時には、すでに歩行困難で前足だけで動き回る状態でした。下の動画は手術5日後ですが、順調に回復しているような子はこの症例の様に尾っぽを振り始める傾向にあります。

このミニチュアダックスフントは手術10日後から下の動画の様に起立可能となりました。まだ、若干ふらついているのが解ります。

手術18日後の様子です。何事もなかった様に行動している姿がなにより喜ばしいことです。

手術後の神経機能の回復期間について

次の症例は、ミニチュアダックスフンドの6歳メスです。初診時に歩きたがらないなどの主訴に来院されました。歩行時に一瞬両側後肢が交差するなどの症状が認められましたが、歩行は可能でした。ところが、その2日後には下の動画の様に一気に症状は進み、歩行困難や排尿困難などの症状が認めれるようになりました。

椎間板脱出部位を特定後、すぐに手術になりました。手術は無事に終わりました。しかし、下の手術6日目と19日目の動画を見ると解るように殆ど変化はないように見えます。もちろん、この時点では起立はできませんでした。

実際には神経学的な反応は、この6日目と19日目では断然19日目の方が改善が認められていました。ただ、一般的には起立不能という状態にしか見えません。徐々にですが、確実に神経学的な反応の改善を飼主さんに伝えて、自宅にてリハビリを指示しました。

次が手術50日目の動画です。飼主さんの自宅でのリハビリの成果が実を結び術後42日目くらいから徐々に歩行が可能になったとのことでした。飼主さんが、懸命なリハビリを行っていたことを想像すると、この姿を見て大変喜ばしく思いました。

この症例のように脊髄神経の機能がゆっくり回復するケースもあれば、手術2~3日後から起立可能となるケースなどがあることが解ります。これは、椎間板物質による傷害の程度やその時間に関係していると推察はされます。しかし、なかには手術後も脊髄神経の回復が認められない症例もあり、その場合には歩行や起立はできません。

2度目の椎間板ヘルニアの発症について

次の症例は、2度の椎間板ヘルニア手術を克服して2度歩行が可能となった症例です。椎間板は頸部から腰部まで背骨と背骨の間に存在していて、確率の問題はありますが、どの椎間板にも椎間板ヘルニアを起こす可能性があります。一度、椎間板ヘルニアの治療が終了した後も別の椎間板の脱出が起こる可能性があるわけです。

下の症例は、一度目は腰椎の椎間板ヘルニアを発症して手術後歩行可能となり、その1年後に胸椎の椎間板の脱出を起こしてやはり手術をして歩行可能となりました。1度のみならず2度も歩行困難から歩行可能になったのは素晴らしいことですが、3度目は勘弁してもらいたいと飼主さんと話してしまいました。

お陰様で下の動画は現在の状態です。

脊髄軟化症について

椎間板ヘルニア症において、深部痛覚の消失しているグレード5の症例では僅かな確率ですが、脊髄神経が進行的に溶けてしまう脊髄軟化症が発症することが報告されています。また、グレード4の症例でも報告されています。 通常、完全麻痺から10日以内にその徴候が明らかとなるため、椎間板ヘルニア手術終了後に現れることなります。私の経験では、手術中の脊髄神経に肉眼的変化は認めませんでした。そして、症状がでたら、脊髄軟化症の進行は早く予後不良となります。 その症状は、やや元気・食欲の消失、高体温、極端な神経学的検査の反応低下、LMN神経障害、起立不能、呼吸不全へと進行することが知られています。 脊髄軟化症となった場合には、有効な治療法はありません。椎間板ヘルニア手術を受けるペットさんは、起立や歩行の出来ないグレード4あるいは5の状態であることが殆んどであり、常にこの脊髄軟化症のリスクがあること認識していなければなりません。

神経障害の重症度と手術までの日数について

次の症例は、6歳のメスのダックスフンドです。この症例は、歩行不能な状態が10日間續いた後に、来院されました。来院時のグレードはⅣの状態でした。歩行不能な状態が長かったので、脊髄神経の回復能力はどうかな?と思いましたが、神経学的検査では、諦める段階ではないので手術になりました。次の動画が手術前の状態です。

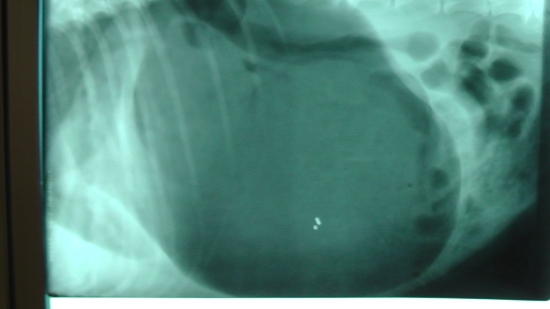

下の写真が手術創と取出した椎間板物質です。体が小さい割には、多量の椎間板物質がとりだされました。

次の動画が手術11日目の状態です。起立・歩行が出来なくなってから10日間経過した症例でしたが、脊髄神経が回復できる状態で手術をしたことが功を奏しました。改めて、経過日数も大切ですが、それ以上に脊髄神経の障害レベル(グレード)が重要であることを再認識した症例でした。

次の症例は来院日はグレード3~4でしたが、翌日には深部痛覚がなくなりグレード5となっていました。もちろん、排尿もできない状態です。この様に経過が早くグレードの高い症例は神経機能の回復も遅く、あるいは改善しない場合もあります。 この症例は手術後2日目より自力排尿できるようになりました。次の動画では手術前より元気になっているのがわかります。

発症年齢と高齢動物の椎間板ヘルニア手術について

当院で椎間板ヘルニアの外科手術を受けた症例の年齢は4歳から15歳までの範囲です。神経機能の回復は発症年齢はあまり関係ないように感じます。下の症例でもご紹介しますが、発症年齢が高齢だから歩行が不可能か?と質問を受けますが、神経機能の回復に著しい変化はない様に思います。あくまで私見ですが、手術後の歩行可能になる日数にあまり変化が見られないからです。次の症例も14歳ですでに白内障を患っていますが、突然の起立不能から翌日に手術をして14日後には起立が可能となりました。

次の症例もすでに15歳になる年齢です。下の動画の様に2日前まで歩行可能であり椎間板ヘルニアの内科治療をしていました。

しかし、その2日後には次の動画の様に歩行困難をしめしました。椎間板ヘルニアが一気に進行したと考えられます。非常に残念ですが、この進行を止める方法はありません。手術になる症例はいづれも一気に悪化する症例ばかりです。

次の動画が手術2か月後の状態です。ゆっくりですが、歩行可能になりました。今では楽しく過ごしています。