はじめに

今回は、犬の会陰ヘルニア手術です。 先ずは「会陰」?ですが、会陰とは、大まかにはお尻周囲の部分を指します。会陰ヘルニアは、この部分において直腸(大腸)を囲う筋肉が薄く、筋肉間の結合が離れてしまうため主に直腸が筋肉の間から飛出してしまう病気です。 原因は精巣から放出するホルモンが、会陰部周囲の筋肉に作用していることが知られていますので、未去勢の雄犬に多く認めます。直腸が筋肉の間から飛出して悪いの?と思う飼主さんもいると思いますが、この状態になるとスムーズに排便が出来なくなります。飛出した部分に便が溜ってしまい、さらに周囲の筋肉に便を送りだす力がありません。

ヘルニア孔より脱出する臓器について

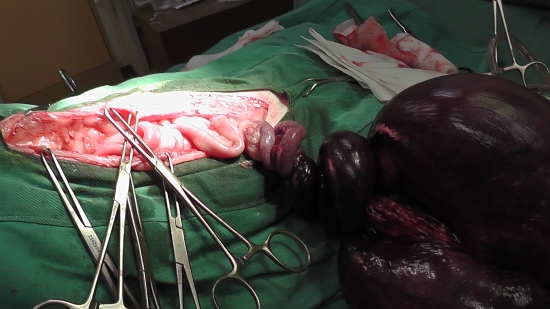

上述した様に会陰ヘルニアは筋肉の萎縮や劣化により発生し、脱出する臓器は直腸が最も多いのですが、稀に膀胱や小腸なども脱出することがあります。

分類について

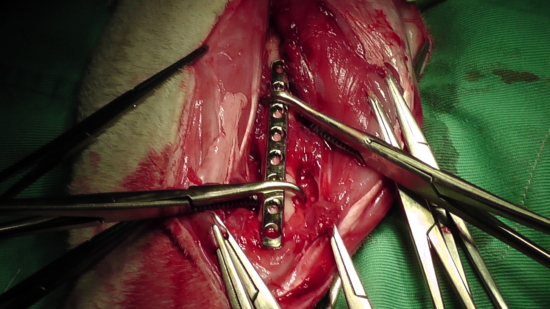

分類ですが、これを決めるのはどの筋肉と筋肉の間から臓器が逸脱したか?により決まります。次の症例では、外肛門括約筋と内閉鎖筋の間から直腸が脱出していました。次の写真は手術直後の写真ですが、切開線が直腸の真下を越えているのが解かります。

内閉鎖筋は下の方に位置しているため、切開線が肛門の脇から下の方に位置しています。次は手術後の退院前の動画です。特に変わりないのですが、割と元気が良いのが解かります。

次の動画は手術10日後の抜糸時の状態です。意外と発毛が早く傷口も分かりにくくなり奇麗になっています。エリザベスカラーも外れて、排便もスムーズに出るようになったとのことです。

会陰ヘルニア発症から経過が長い症例と合併症について

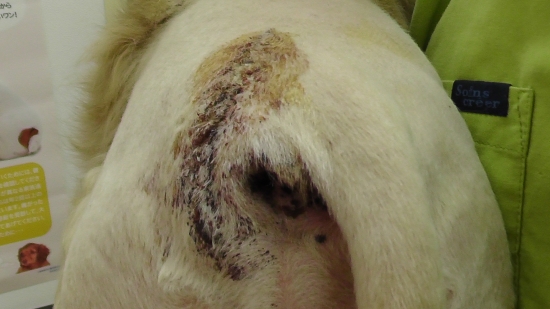

下の写真は、9歳、未去勢の雄のダックスフンドです。左側の会陰ヘルニアでお尻の左側が盛上がっていますね。この盛り上がりは、溜まってしまった便で、触ると固くなっています。やはり、この症例も排便できず、食欲がないという主訴で来院しました。

手術は全身麻酔にて、精巣を摘出した後(去勢)に、希薄した筋肉同士をくっつける作業となります。この症例も無事に手術は終わりましたが、手術直後に肛門から脱腸(直腸脱:肛門よりの直腸粘膜の脱出)を起こしましたが、何とか当日までに直腸脱は改善しました。

手術9日後に抜糸の時の写真です。手術前に比べて、左側と右側に違いは認められません。勿論、その後の直腸脱も起きていません。

現在では、排便がスムーズになり、以前にもまして食欲が出てきたそうです。ご飯がおいしく食べられることは幸せですね。

会陰ヘルニアの発症から経過が短い症例について

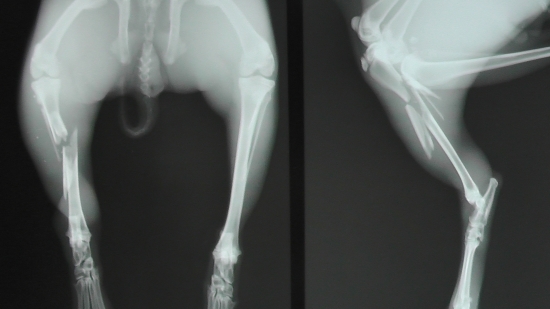

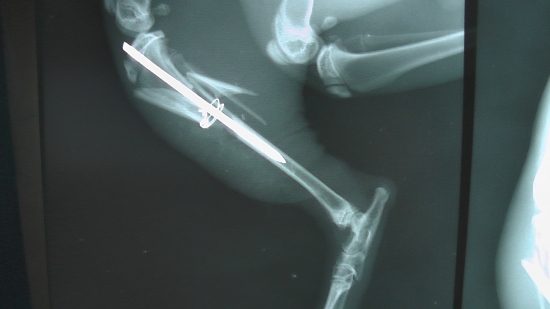

症例は、イタリアン・グレート・ハウンドの未去勢、8歳です。次の動画は、お尻の膨らみを確認してから1週間経過した状態です。この段階では、膨らみは確認できますが、この部分は柔らかく便は溜まっていません。排便はし難いものの、食欲もあります。

手術は去勢手術後、会陰ヘルニアの手術を行いました。経過時間が短い段階で来院されたので、会陰部の筋肉が解りやすく手術を終えることが出来ました。また、直腸脱を起こすこともありませんでした。次の動画が手術翌日の状態です。

次の動画が抜糸時の状態です。食欲もあり、排便もスムーズに出るようになったと話されていました。

発症から経過が長くても排便の管理がされていた症例について

次の症例は8歳の去勢済のダックスフンドです。この症例は、発症から半年が経過していましたが、その間内服薬にて会陰ヘルニア部に便が溜まらない様に管理されていました。そのため、次の動画でも他の症例同様に会陰ヘルニア領域が膨らんではいるものの、柔らかく便は溜まっていません。

手術部位を切開してみると発症後の経過が長いから手術がし難いなどはありませんでした。しっかり内科管理されていたためです。強いて言えば、手術後に少しだけ直腸脱を認めましたが、ほとんど問題ありませんでした。元気もあることから翌日退院になりました。